1.爱集微全平台接入DeepSeek,JiweiGPT引领ICT咨询智能化升级;

2.稳居全球第二,中芯国际营收首破80亿美元!

3.恩智浦斥资3.07亿美元收购边缘AI NPU公司Kinara;

4.“智驾+机器人”风口持续驱动,激光雷达增长不可小觑;

5. 全球半导体巨头陆续公布2024年财报 出现三大变化;

6. 台积电本周美国董事会可能有这三个重大宣布

1.爱集微全平台接入DeepSeek,JiweiGPT引领ICT咨询智能化升级

2月11日,爱集微正式宣布全平台近日已接入DeepSeek技术,此举标志着公司在ICT产业咨询服务领域的智能化水平迈上了新台阶。作为深耕半导体产业十余年的企业,爱集微始终坚持“专业的ICT产业咨询服务机构”的战略定位,致力于为客户提供卓越的服务。

此次接入DeepSeek V3及R1模型,不仅进一步优化了JiweiGPT在人工智能领域的应用能力,更凸显了爱集微以技术创新为引擎,不断推动平台升级的战略布局。通过这一重要举措,爱集微将ICT产业智能咨询服务场景应用的精度和准确性提升至全新高度,能够更好地满足客户的多元化、深层次需求。

技术深度融合,JiweiGPT能力精进

DeepSeek是一家专注于高效、轻量化人工智能模型研发的公司,其核心产品包括 DeepSeek-V3、DeepSeek-R1 等模型,具备强大的自然语言处理、多模态理解和推理能力。

爱集微是目前国内规模最大、业内最领先的ICT产业服务平台,服务超全球5000家全电子产业链企业。爱集微开发的JiweiGPT大模型,是基于海量的ICT产业数据、国家政策、投融资数据、行业分析报告等进行训练的,已应用于集微信息、企业库等平台功能中,是首个ICT产业垂类大模型,服务于ICT产业超过530万用户。

此次爱集微全平台与DeepSeek技术的深度融合,使得JiweiGPT的能力得到全新提升,极大地增强了其处理复杂行业信息、精准捕捉用户需求的能力。借助DeepSeek的强大算力与深度学习能力,JiweiGPT得以在海量数据中迅速提炼价值信息,为用户带来更为精细、高效的行业数据分析、智能问答和专业咨询等定制化服务体验,开启ICT产业咨询服务的新篇章。

例如,在半导体产业链的复杂场景中,JiweiGPT可以快速解析技术文档、行业报告和市场数据,为用户提供定制化的洞察和建议,不仅大幅提高了信息处理效率,也为行业从业者提供了更可靠的决策支持。

全平台覆盖,打造智能化咨询服务新标杆

JiweiGPT主要核心技术涵盖自然语言处理、知识图谱、机器学习、大数据分析等,通过自主研发的创新性交互式文本内容生成算法,可为用户提供全方位的定制化服务,助力企业优化业务流程及商业决策,推动国内ICT产业高质量发展。

2024年,“JiweiGPT大模型赋能ICT产业智能咨询服务场景应用”成功入选北京“人工智能大模型场景应用典型案例”,彰显了其在该领域的卓越创新与实践效能。此外,爱集微自主研发的“交互式文本内容生成算法”,作为JiweiGPT的核心技术之一,已顺利通过大模型备案,成为国内首个应用于半导体咨询领域的大模型产品。

此次接入DeepSeek技术升级后,JiweiGPT已全面覆盖爱集微旗下集微信息、企业库等各类功能性平台,为用户提供无缝衔接的智能化服务体验。无论是行业资讯的精准解读、行业趋势的实时解答,还是市场数据的深度分析,JiweiGPT都能以更快的响应速度和更高的准确率满足用户需求。

对于ICT的从业者而言,这种智能化服务意味着更高的效率和更低的成本。例如,企业管理者能依托JiweiGPT平台,轻松生成深度市场分析报告,洞察行业动态,精准把握市场脉搏。同时,行业投资者也能通过JiweiGPT获取更为详尽深入的市场剖析及前景展望,为投资决策注入更为精准与全面的数据支持。这种全方位、智能化的赋能,将逐步重塑并提升着行业服务的标准与效能。

这一技术升级不仅是技术层面的突破,更是爱集微对行业发展趋势深刻洞察的体现。在数字化、智能化浪潮汹涌的今天,爱集微以技术创新为先导,持续推动平台升级,旨在为客户提供更具前瞻性、更具价值的咨询服务,共同探索ICT产业的未来之路。此次DeepSeek技术的接入,正是爱集微以科技力量赋能产业,助力客户在激烈的市场竞争中抢占先机,实现可持续发展的重要实践。

2.稳居全球第二,中芯国际营收首破80亿美元!

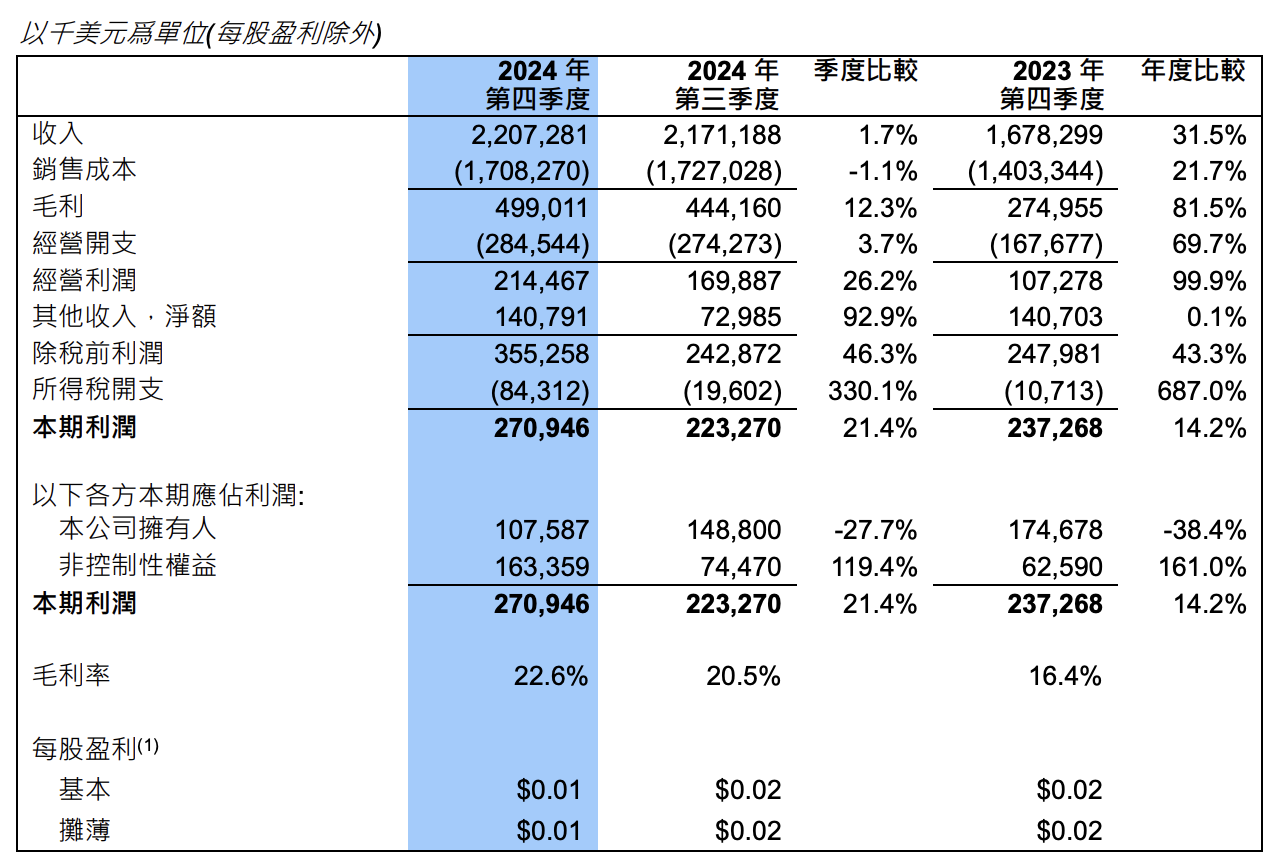

2025年2月11日晚,中国大陆晶圆代工龙头厂中芯国际发布2024年第四季度财报,销售收入再创新高达22.07亿美元,环比增长1.7%,毛利率为22.6%,环比上升2.1个百分点,全年收入首次突破80亿美元大关,进一步巩固了全球第二大纯晶圆代工厂地位。

财报详解

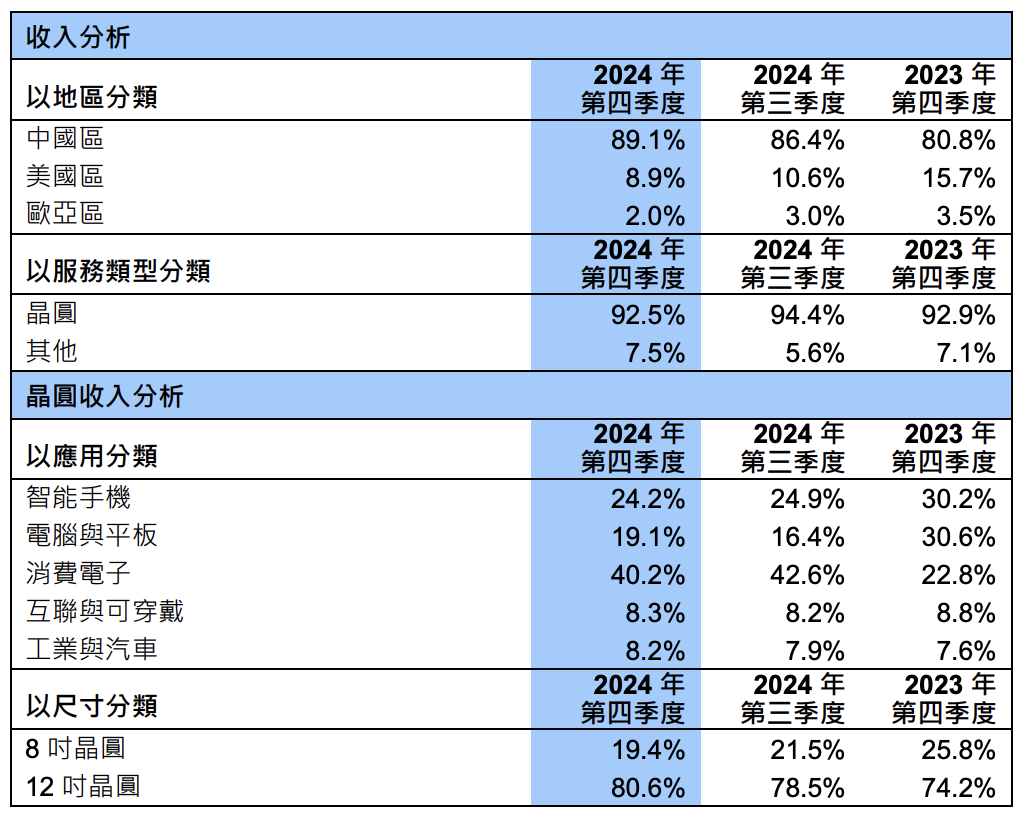

中芯国际第四季度按应用分类,收入占比分别为:智能手机24.2%、计算机与平板19.1%、消费电子40.2%、互联与可穿戴8.3%、工业与汽车8.2%。纵观各地区的营收贡献占比,来自中国区的收入占比为89.1%;美国区的占比为8.9%,欧亚区占比为2%。

按晶圆尺寸分类,第四季度12英寸晶圆收入占比上升至80.6%,8英寸晶圆营收占比为19.4%。从产能方面来看,中芯国际月产能由2024年第三季度的88.425万片折合8英寸标准逻辑增加至2024年第四季度的94.7625万片8英寸标准逻辑。第四季度产能利用率持续为85.5%,共销售晶圆199.1761万片8英寸标准逻辑。中芯国际2024年第四季度资本开支为16.6亿美元,研发开支为2.17亿美元。

年度收入首次突破80亿美元

中芯国际管理层表示,根据未经审核的财务数据,2024年公司销售收入为80.3亿美元,同比增长27%,毛利率为18%。2024年公司资本开支为73.3亿美元,年底折合8英寸标准逻辑月产能为94.8万片,出货总量超过800万片,年平均产能利用率为85.6%。

展望2025年第一季度指引为:销售收入环比增长6-8%,毛利率预计在19%-21%之间。同时,在外部环境无重大变化的前提下,公司2025年指引为:销售收入增幅高于可比同业的平均值,资本开支与上一年相比大致持平。

3.恩智浦斥资3.07亿美元收购边缘AI NPU公司Kinara

荷兰芯片制造商恩智浦(NXP)宣布斥资3.07亿美元(约合22.4亿元人民币)收购美国加州边缘人工智能(AI)芯片初创公司Kinara Inc.,后者专注于为网络边缘的人工智能工作负载开发神经处理单元(NPU)。

该交易距离恩智浦上月斥资6.25亿美元收购自动驾驶软件公司TTTech Auto AG仅一个多月,且是在其以2.425亿美元收购汽车连接系统制造商Aviva Links Inc.后的三周内宣布的。前两次收购显然旨在增强恩智浦最大的汽车芯片业务板块,但最新交易更多地是为了发展其工业和物联网(IoT)集团,该集团涵盖边缘计算芯片。

尽管恩智浦在很大程度上错过了帮助英伟达公司成为全球最有价值公司之一的AI浪潮,但在网络边缘情况可能有所不同。像Kinara这样的NPU产品被视为智能摄像头和无人机等在网络边缘运行的设备中处理AI工作负载的必要组件。

不久前恩智浦公布的财报显示,第四季度其四大主要业务板块——汽车、移动、工业和物联网,以及涵盖通信、基础设施和其他产品的部门的收入均出现下滑。更糟糕的是,恩智浦还预测第一季度收入将在27.25亿美元~29.25亿美元之间,其中值远低于华尔街29.2亿美元的目标。

不佳的业绩延续了一系列表现不佳的季度,这引发了外界对恩智浦多元化芯片业务努力的质疑,且有传言称该公司可能裁员多达1800人。

恩智浦表示,通过将Kinara的离散NPU与其自身的处理器、连接和安全软件产品组合相结合,此次收购将帮助其提供“从TinyML到生成式AI的完整且可扩展的AI平台”。

4.“智驾+机器人”风口持续驱动,激光雷达增长不可小觑

2月10日,比亚迪举办智能化战略发布会,重磅发布全民智驾战略。在整车智能战略下,比亚迪构建起天神之眼技术矩阵,其全系车型将搭载高阶智驾技术,其中天神之眼 C首批上市21款车型,覆盖7万级到20万级。

受此影响,A股、港股智能驾驶板块竞相沸腾。

而在一众板块当中,曾被马斯克一度“嗤之以鼻”的自动驾驶“错误解决方案”的激光雷达行业正发生变化。据统计,2024年国产车企激光雷达的装配量同比增长近5倍,俨然已经成为高阶智驾的安全标配。

马斯克曾表示,在复杂的道路驾驶环境中,人类开车时眼睛不会发射激光,所以汽车也不应依赖激光雷达这种发射激光来感知环境的技术,通过模拟生物神经网络和眼睛的视觉系统方案才是自动驾驶的正确方向。此外,早前动辄上万美元的激光雷达也让极致成本管控的特斯拉望而却步。

然而,经过国产厂商们数年来在激光雷达领域持续发力,通过优化设计架构,减少物料种类与数量、自研关键部件以及改进光学和电子组件,使得成本大幅下降。

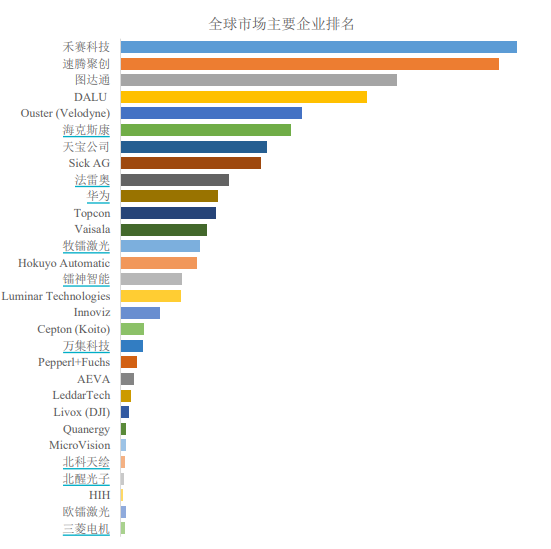

根据QYResearch头部企业研究中心调研,全球范围内激光雷达技术生产商主要包括禾赛科技、速腾聚创、图达通、DALU 、Ouster (Velodyne)等。

数据来源:QYResearch 激光雷达研究中心

成本下降空间收窄,渗透率却仍在上升

近些年,车企价格战愈演愈烈,智驾快速上车的背景下,激光雷达行业已经悄悄完成了大规模的价格调整。

根据行业数据,禾赛科技在2024年12月实现了单月激光雷达交付量突破10万台的里程碑,其产品平均单价从2022年第二季度的35,869元/台降至2024年第三季度的4,023元/台,降幅接近90%;速腾聚创2024年12月用于ASAS应用的激光雷达产品销量约为45,300台,平均售价也在2020年至2024年间下降了近90%。

对于2025年车载激光雷达价格,禾赛科技CEO李一帆曾公开表示,禾赛新产品将在200美元范围内,采用新一代技术,可在性能不降甚至上升情况下降低成本,价格会比2024年更低一些。但其也明确指出,激光雷达下降空间已逐渐收窄,作为关乎安全的产品,不能以牺牲性能为代价降低成本。

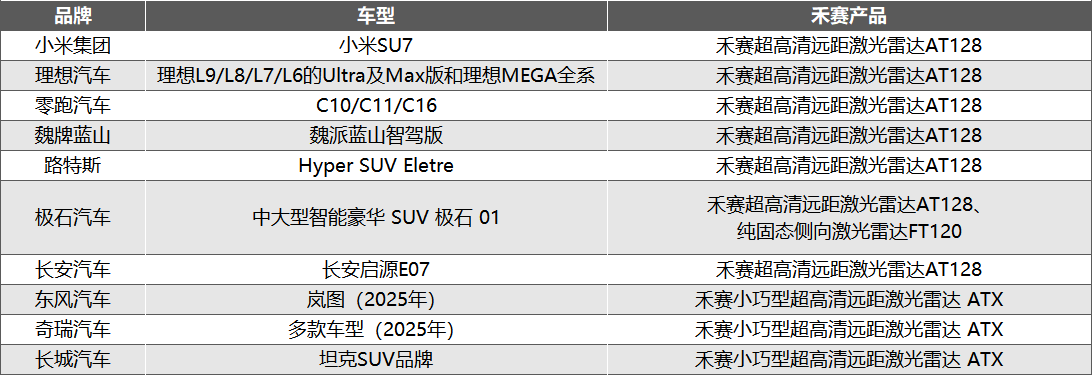

换言之,200美金是当下市场能够标配的一个合理价格。再回看搭载禾赛激光雷达上车车型,既有锐意进取的新兴势力小米SU7、理想全系车型,又有老持稳重的长安车系、东风车系、长城车系,激光雷达在时下的热门车型中,完成了相当程度的渗透率。

在产业的壁垒性方面,业内人士表示,激光雷达固然重要,但并非整车厂商需要不同款,不同厂商的需求基本相似,如禾赛AT系列两代产品已经完成了100多个车型的适配,没并有必要进行自研。因此,在厂商完成产品的开发之后,并不需要担心整车厂商为了节省成本进行自研投入。

在市场增量方面,中国激光雷达渗透率在快速上升,2023年在15万元以上新能源汽车中为12%;2024年9月达24%;预估明年将涨到40%。根据行业数据报告,预估激光雷达市场产值将从2024年的11.81亿美元成长至2029年的53.52亿美元,年复合成长率达35%。

民生证券认为,当前自动驾驶已临近L3跨越期,摄像头和毫米波雷达足以满足L2及以下自动驾驶的感知层配置需求,但在向L3级自动驾驶跨越时,激光雷达上车的必要性凸显。

值得注意的是,特斯拉仍然坚持自己的“纯视觉方案”道路,小鹏汽车业也开始倾向采用纯视觉方案,而多数国产新能源车企则在大力推广“激光雷达+多传感器”方案。有专家表示,对于L3级自动驾驶,安全性是关键,激光雷达对于提高自动驾驶的安全性至关重要,尤其是在强阳光等视觉受限场景下。

两条技术路线,谁对谁错,还需要时间来验证。

机器人是激光雷达下一重要增长极

而在车载激光雷达市场逐步走向成熟之际,我国激光雷达主要厂商将目光锁定在机器人领域,意图在激烈的市场竞争中开辟出下一个大规模应用增长极。

根据速腾聚创2024年前三季度业绩数据,其ADAS激光雷达销量虽然达到36.58万台,同比增长292.9%,但是相关产品的毛利率仅有14.1%。反观其新业务单元,机器人及其他业务毛利率高达34.6%,这无疑让速腾看到了更为清晰的业务规划方向。

速腾聚创专家曾指出,从底层技术路径来看,机器人和自动驾驶二者均以传感器来感知周围环境,硬件、芯片、AI三大技术栈具备通用性和可迁移能力。

在2025年春晚众多表演中,《秧BOT》无疑是最出圈的节目之一,该节目由宇树科技的人形机器人参演。登台的宇树科技H1机器人头部装备了速腾聚创的高精度3D激光雷达,激光雷达技术的应用确保了它们在舞蹈过程中的精准走位,而转手绢等高难度复杂动作同样得益于激光雷达提供的精准定位和环境感知能力。

日前,特斯拉在2024财年第四季度业绩会上更新了Optimus机器人量产指引,内部目标是2025年生产1万台机器人,产能第一步扩至1000台/月,2026年计划扩产到10000台/月,2027年计划达到100000台/月。

我国厂商方面,1月17日,乐聚第100台全尺寸人形机器人交付仪式在北汽越野车公司举行,标志着乐聚全尺寸人形机器人已迈入批量交付的新阶段。

高盛公司则预测,人形机器人有望于2025年至2028年、2030年至2035年在工业场景和消费场景实现经济可行性。

而智能化的持续升级也势必要提升感知系统,这在一定程度上折射出激光雷达在未来具备更高价值、更大潜力的增量市场空间。

目前,以禾赛科技、速腾聚创为首的厂商正积极面向具身智能的发展和各领域机器人智能化升级进行部署。一方面通过激光雷达的数字化,让高性能激光雷达全面赋能机器人应用;另一方面通过AI和解决方案技术,提供一系列软硬件产品和工具,帮助行业解决“重复造轮子”的问题,加速智能机器人在全场景的发展和商业化。

总结

总的来看,激光雷达行业在近几年发展迅速,无论是市场规模还是底层技术架构,中国企业如禾赛科技、速腾聚创等均在群求市场占据了主导地位。随着应用领域的持续拓展,在机器人、测绘、智驾、智慧城市等多领域应用的不断深化,激光雷达市场也将持续高速增长。

5. 全球半导体巨头陆续公布2024年财报 出现三大变化

全球前10大半导体企业陆续公布2024年财报成绩,展现出「结构性分化」的鲜明特征。一方面是消费性电子需求的持续疲软,另一方面则是数据中心、AI芯片、储存市场的爆炸性成长。

透过 2024 年财报的分析,可以看到全球半导体市场正在出现三点变化。

第一、数据中心的成长非常惊人。

从Gartner的数据来看,2024年数据中心半导体收入总计1,120亿美元。这意味着,数据中心首次超越了智能型手机,成为半导体产业的第二大市场。

这个变化也在驱动三星、博通的成长。比如说三星的DDR5、HBM的需求上涨,以及博通去年是通过自己的AI定制化芯片在数据中心市场站稳了脚步。

对于数据中心的看好,也表现在股价的变动上。 AMD发布第四季财报时,其数据中心业务Q4营收为39亿美元,较去年同期成长69%,创下历史新高。这么看财报的数据还不错,但发布财报结束后,AMD股价还是跌了。

不市场一直期望AMD能够缩小和辉达的差距。由于差距变化不明显带来的股价下跌,其实看得出来:市场对于数据中心的期望是很高的。

第二,2024年存储器芯片市场迎来了全面复苏,但今年会有所变动。

三星、SK海力士和美光三家储存巨头合计占据了全球HBM逾9成的市占率。 HBM3E的量产更是推动了DRAM营收的年增75.4%。与此同时,存储器芯片的价格也在上涨。美光的DRAM平均售价(ASP)上涨了50%,三星的HBM产能也翻倍成长。

但值得注意的是,到了2025年储存市场不会一直维持高位。巨头企业对于今年的判断都是会有一定下跌的。三星和SK海力士对于储存的看法还是十分相似的:2025年高阶储存产品市场旺盛,传统储存产品的市场下滑。

也因此,两位巨头都在减少传统的DRAM和NAND产品的比例,更多的是朝着尖端节点的转移。

三星电子估计,DDR4、LPDDR4在2024年销售额占比在30%以下,到了2025年直接大幅缩减至个位数;SK海力士也计划向先进制程的过渡,今年将扩大HBM3E供应,并适时开发HBM4以满足客户需求。

第三,汽车芯片2024年遇寒流,2025年乐观或持平。

从英飞凌、意法半导体、德州仪器的财报其实能够感受到2024年工业半导体和汽车半导体的市场下滑。三家全球巨头企业的Q4净利润都出现年比百分比两位数的下降幅度。

去年英飞凌已经全球裁员了1400人,意法半导体也在计划缩减人力,在法国和意大利工厂裁员至多6%,大概影响2000到3000名员工。

不过,对于2025第一季,三家企业的看法都是乐观或持平的。

针对汽车和工业领域后续的市场需求,意法半导体总裁兼CEO Jean-Marc Chery表示,该公司将继续受到工业复苏和库存调整延迟以及汽车业需求成长放缓的影响。

尽管三家企业业绩不断下滑,但在亚太市场和大中华区市场的表现却向上。德州仪器表示,中国市场第四季营收有所成长,中国整体市场表现较为健康,中国市场的营收成长主要源自于车用半导体和消费半导体的拉力。这么来看,实际上中国市场相比欧洲和美国更稳定。

对于2025年的消费性电子市场,多数企业依旧不太看好。

SK海力士觉得PC方面预计2025年个人电脑出货量将成长低至中个位数百分比;智能型手机市场,预计将以低至中个位数百分比成长,与去年的水平相似。

高通预计2025年全球智能手机市场持平或仅有个位数成长。不过高通还是很看好今年的中国市场,认为今年中国客户对高级智能手机的需求强劲,有机会在今年手机业务的营收成长10%。

整体来说,2025年消费性电子市场预期相对温和,所以需要谨慎看待。不过,智能家庭、穿戴式装置、健康监测等细分领域却展现出了强劲的成长动能。(文章来源:钜亨网)

6. 台积电本周美国董事会可能有这三个重大宣布

在美国总统特朗普可能以关税强迫台积电(2330)把更多先进芯片产线移往美国之际,台积电本周将首度在美国亚利桑那州召开董事会,面对美国与中国台湾之间的微妙政治平衡,英国金融时报(FT)报导,台积电的选项可能包括加速把先进制程移到亚利桑那州晶圆厂的脚步、在美国建立先进封装产能以及承诺扩大投资,以说服特朗普不要对进口芯片征收关税。

台积电将在美国亚利桑那州召开董事会,与中国台湾“经济部”次长江文若造访美国华府,是个巧合,但这两个行程的目标都很类似:尽可能降低特朗普规划关税的威胁。

特朗普想对进口半导体课税,并取消在拜登芯片法诱因方案,更已暗示台积电「偷走」美国的芯片生意,还指控中国台湾政府仰赖美国的安全支持,却没付钱。美国商务部长卢特尼克提名人卢特尼克1月也说,台积电之前都「借力」美国取得芯片制造生意,「我们太依赖中国台湾了,我们必须…让芯片在美国生产」。

FT指出,台积电的管理阶层必须取得精妙的平衡,一方面必须说服特朗普,履行拜登政府的补贴承诺,另一方面,把太多生产移到美国不仅可能减弱其商业模式,在国内的政治难度也很高。一名亲近台积电的人士说:「台积电对中国台湾政府的敏感度,必须要和对待美国政府与美国企业一样高。」

关键胶着点之一是台积电位于中国台湾的研发中心。台积电长期以来能够快速提高每个新世代制程的生产规模,同时维持高良率,要归功于把研发工程师送到产线微调机械工具的做法,该公司经理人认为,把研发中心移到美国、或另在美国设立研发机构,都不是选项。

加速把先进制程移到亚利桑那州晶圆厂

分析师指出,作为妥协,台积电可能加速把先进制程移到亚利桑那州晶圆厂的脚步,也可能承诺扩大投资。台积电亚利桑那州晶圆厂正在量产4nm芯片,比中国台湾量产的芯片制程落后一代,之前已承诺2028年把2nm芯片生产转移到美国,约比中国台湾开始生产的时间慢两年,并在2030年前让亚利桑那州第三座晶圆厂上线。

在美国建立先进封装产能、承诺扩大投资

知情人士透露,台积电董事会也可能决定在美国建立先进封装产能。不过,台积电在加码对美国承诺的同时,也可能仍以中国台湾为全球芯片制造核心。

观察家认为,台积电的美国客户也将必须帮忙说服华府,这些举动足以证明搁置半导体关税的正当性,TriOrient副总裁奈斯戴特(Dan Nystedt)表示,「苹果、英伟达(Nvidia)和其他芯片设计厂商将首当(芯片关税)的冲击。

说服特朗普不要对进口芯片征收关税

科技专家指出,华府可能以关税强迫台积电把多数营运搬到美国的想法,不切实际,也无视芯片业的现实。奈斯戴特指出,虽然台积电去年有70%营收来自北美,但直接「输入美国的芯片非常少」,「多数都是装配在将输往中国大陆、印度等地,安装在iPhone与服务器内,接着再输往美国」。

许多分析师也说,美国关税常适用于成品、而非次组件,美国海关要针对台积电为美国客户生产的超多芯片,可能很「棘手」。

特朗普的发言也已直击中国台湾的安全核心,台积电对中国台湾的重要性无庸置疑,华府更是支持中国台湾对抗中国大陆并吞威胁的重要后盾。

特朗普的政策已冲击中国台湾出口厂商,他先前威胁对墨西哥和加拿大进口产品课征25%关税,已迫使鸿海集团和广达等中国台湾企业考虑再度转移服务器产线。一家中国台湾代工厂的主管说:「取决于最终关税水准,我们可能把部分产线移到美国或其他地方。」