近日,国防科技大学电子对抗学院胡以华教授团队在金属量子点领域取得重要突破,该团队成功研制出一种新型核壳异质结构量子点(AgNC@AgAux QDs),通过电子注入和表面等离激元效应诱导的强局域电场,实现了荧光增强94.06倍,量子产率提高32.40倍。这一成果以“Synergistic Enhancement of Fluorescence through Plasmon Resonance and Interfacial Charge Transfer by AgNC@AgAux Core-Shell Quantum Dots”为题,发表于国际权威期刊Advanced Materials(影响因子27.4)。

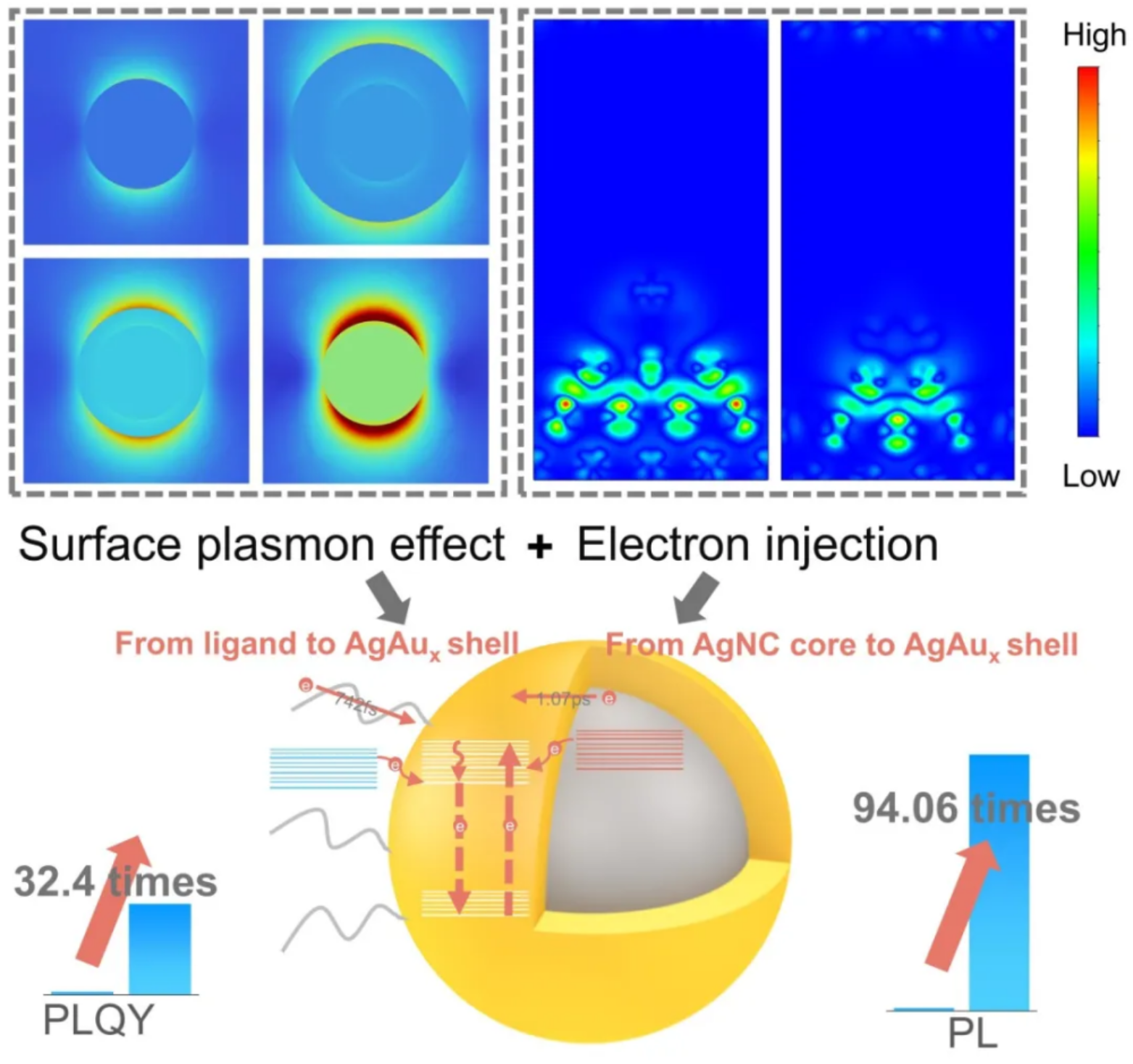

图1 密度泛函及有限元分析理论揭示了量子点的电子转移模式

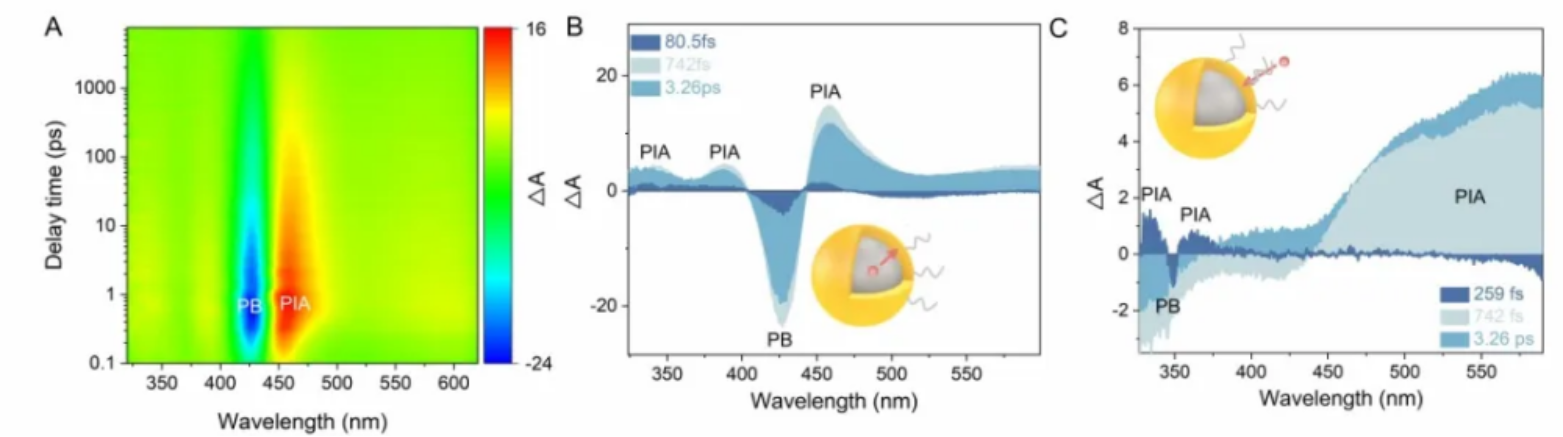

量子点是把激子在三个空间方向上束缚住的半导体纳米结构,也被称为“人造原子”,因其独特的光电性质,在光学成像、光通信、生物医学检测等领域具有广阔的应用前景。然而,传统量子点的量子产率和荧光强度有限,限制了其在实际应用中的表现。胡以华教授团队通过创新性地设计核壳结构,将源自银核和表面等离激元诱导的热电子迅速灌入导带,打通了M临界点的界面能垒,显著增强了量子点的光发射性能并提高了材料量子产率。该量子点可成功制备为发光光栅、光存储芯片等光电器件,还可实现溶液中重金属Cu2+离子的特异性检测。胡以华教授团队的这一研究成果在原子尺度上构建复杂的功能结构提供了参考,有助于未来的光电器件、光学成像和重金属检测应用,为相关领域的技术进步和产业升级提供有力支持。此外,在这种新型量子点基础上开发的特种烟幕可实现在复杂的介质环境下的非视距散射光通信,实现快速通信链路部署。

图2 量子点的飞秒瞬态吸收光谱及其对应的电子转移模式

该论文由胡以华教授团队牵头完成,胡以华教授指导的博士研究生陈友龙为该论文的第一作者,国防科技大学教授胡以华、助理研究员张玉双和中国科学院上海技术物理研究所褚君浩院士为该论文的通讯作者。近年来,该团队在光电探测与对抗领域取得了丰硕的研究成果,出版专著6部,在Advanced Materials、Photonics Research、IEEE transactions on Geoscience and Remote Sensing等权威期刊发表论文400余篇。

评论

文明上网理性发言,请遵守新闻评论服务协议

登录参与评论

0/1000