近期,中国科学院大学光电学院的董国艳教授及其团队在《Optics Letters》发表最新研究成果,题为“耦合磁偶极模式的法诺共振在深亚波长微球精确识别中的应用”, 实现深亚波长微粒检测精度跃升。该研究提出利用钙钛矿陶瓷粒子三聚体中耦合磁偶极模式的法诺共振,实现了对深亚波长(~l/40)微球尺寸与数量的超高精度检测。这一成果不仅破解了深亚波长尺度传感的行业难题,还展示了其在生物检测、化学传感和环境监测等领域的巨大潜力,为实时监测和精密检测提供了坚实的基础。

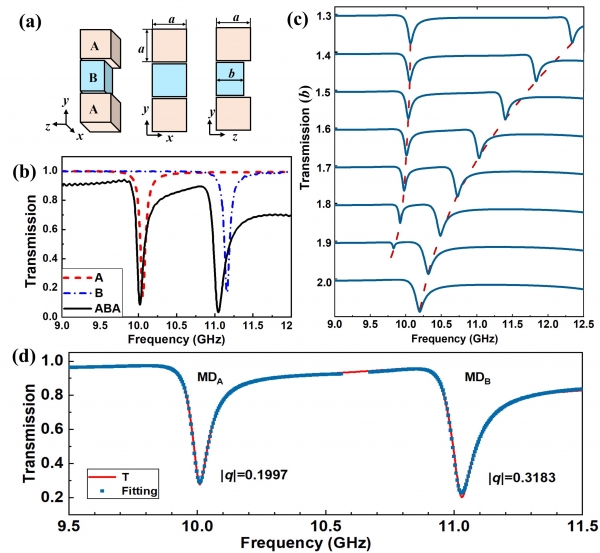

图 1. (a) 钙钛矿陶瓷颗粒三聚体示意图。(b) 通过单颗粒和三聚体模型的透射光谱。(c) 中心颗粒高度变化对耦合磁偶极共振光谱的影响过程。(d) 拟合共振光谱的Fano 轮廓。

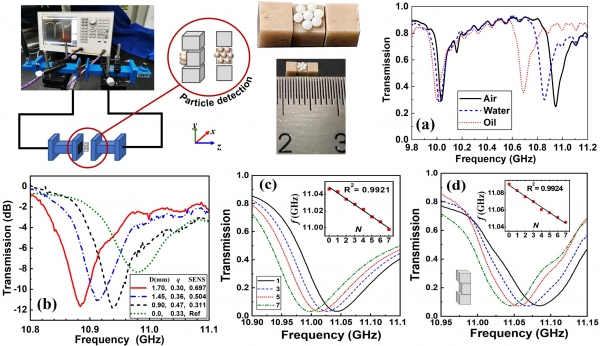

图 2. (a) 不同介质中通过CaTiO3 陶瓷三聚体的透射光谱(b) 不同尺寸微粒附着对共振峰特性的影响;(c) 仿真和 (d) 实验测得不同数量微粒对共振光谱的影响。

介电微粒的Mie共振是光-物质相互作用的重要表现形式,具有强烈的多极光学响应和极低的耗散损失,近年来,由于其高灵敏度和广泛的应用前景,在传感、超材料和光学器件等领域引起了广泛关注。然而,深亚波长介电粒子由于尺寸过小、极化率有限,导致其与光的相互作用微弱,单个微球的无标记精准检测一直是一个巨大的挑战。该项研究通过设计三聚体结构,激发耦合磁偶极(MD)模式的法诺共振,将环境微小扰动转化为显著光谱偏移,表现出高度敏感性和特异性,实现“纳米级指纹识别”。理论与实验高度吻合,可检测直径低至l/40的微粒,并能精确区分附着的微粒数量(如1颗与2颗的差异)。该方法还可以扩展到纳米尺度,展示出广泛的应用前景:

生物医学:单病毒、蛋白质或DNA等生物分子检测,助力早期疾病诊断。

化学传感:检测环境中的微量化学物质,如重金属离子、有机污染物等。

环境监测:实时追踪监测空气和水中纳米污染物。

工业质检:微电子器件中纳米缺陷的无标记识别。

总之,该项研究成果兼容微波至光频段,未来可集成于便携设备,实现“实验室级精度”的现场快速检测,为纳米尺度精密检测开辟了新范式,或将成为下一代智能传感芯片的核心部件。我们期待该研究成果能够获得更多科研人员的关注,并在未来的研究中得到广泛应用和引用。

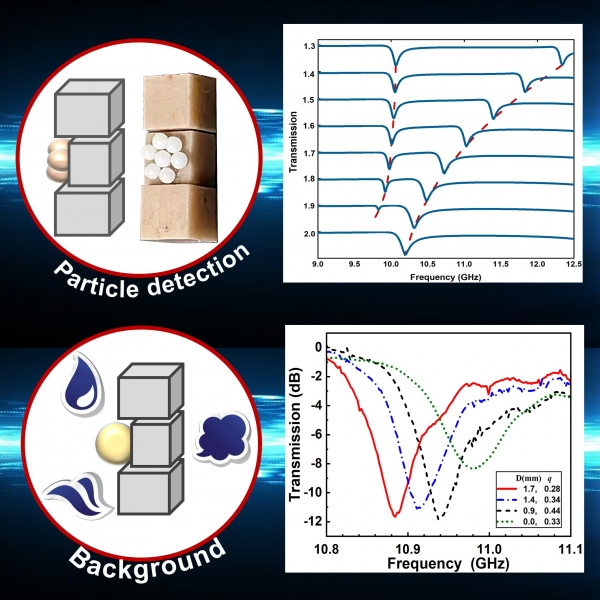

摘要图

论文标题:《基于介质三聚体磁偶极子耦合Fano共振的深亚波长微球精确检测》

刊载于:《Optics Letters》2025年2月 | DOI:10.1364/OL.547319

引用信息:

Guoyan Dong, Yiran Wang, Xiang Zhao, Yutao Qin, Zheng Zhu, and Jiaxiang He, "Fano resonances of coupled magnetic-dipole modes in a dielectric triplet for precise discrimination of deep-subwavelength microspheres," Opt. Lett. 50, 1196-1199 (2025)