近日,我校微电子学院孙海定教授iGaN实验室联合合肥微尺度物质科学国家研究中心熊宇杰教授团队、武汉大学刘胜院士团队,在光电化学制氢领域取得重要进展。研究团队通过创新设计一种晶圆级可制造的新型硅基氮化镓纳米线光电极结构,实现了高达10.36%的半电池太阳能制氢效率,并在高电流密度下稳定产氢超过800小时(首次将光电极寿命从小于100小时的“小时级”推进至“月级”),成功突破传统光电制氢装置在效率和可靠性上的瓶颈,达到国际领先水平,为下一步规模化制氢应用打下基础。该成果以“Enhanced solar hydrogen production via reconfigured semi-polar facet/cocatalyst heterointerfaces in GaN/Si photocathodes”为题发表在国际学术期刊《自然·通讯》上。

光电化学(PEC)水分解是一种通过阳光和水直接转化为绿色氢气的技术,因其环保且可持续的特点,已成为清洁能源领域的重要研究方向。在PEC水分解中,光电极的催化活性和长期稳定性是实现高效、可靠氢气生产的关键。然而,许多传统光电极材料(如硅、金属氧化物等)易发生光腐蚀与化学腐蚀,且助催化剂与半导体界面结合弱导致助催化剂脱落与催化活性衰减,从而限制了光电极的长期耐久性。

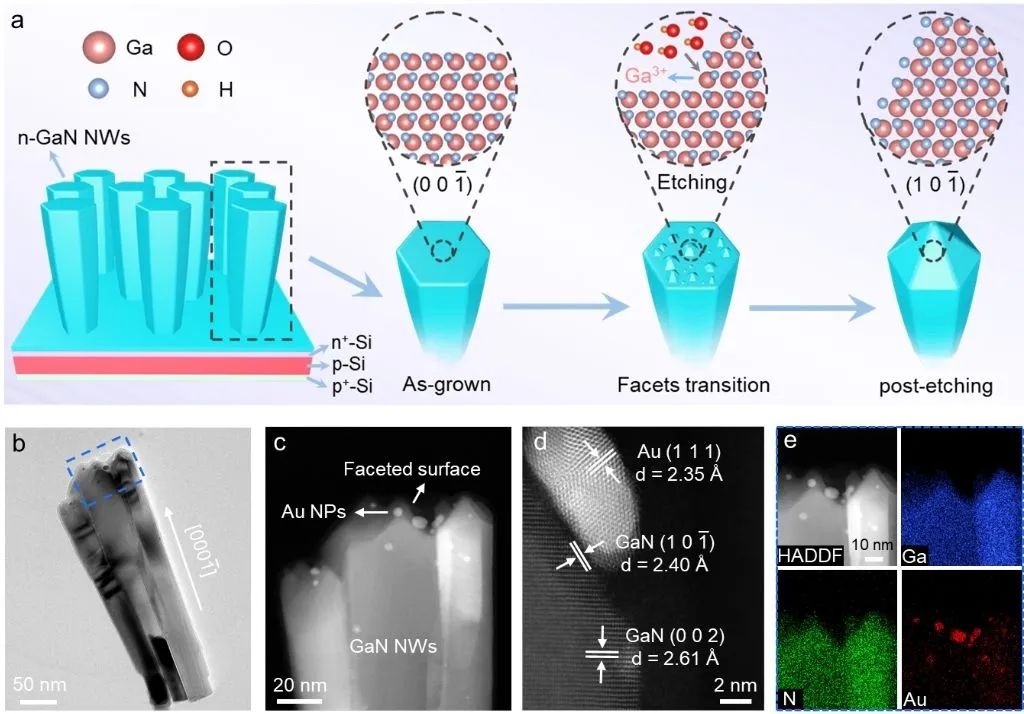

针对这一挑战,该团队设计并制备了一种可大规模生产的新型一维/三维异质异构的光电极结构,由一维氮化镓(GaN)纳米线阵列和三维硅太阳能电池衬底构成,并首次通过GaN极性晶面重构策略,通过简单的碱性刻蚀策略暴露出氮化镓内部的(10-1-1)晶面,加载金纳米颗粒作为助催化剂以此构筑新型的助催化剂/半导体界面,在原子尺度上实现氮化物半导体与助催化剂的电子耦合。

图1.a)晶圆级的氮化镓纳米线/硅太阳能电池光电极结构示意图及氮化镓纳米线的碱性蚀刻晶面重构工艺;b-e)重构氮化镓纳米线(10-1-1)晶面/金纳米颗粒界面的电镜表征

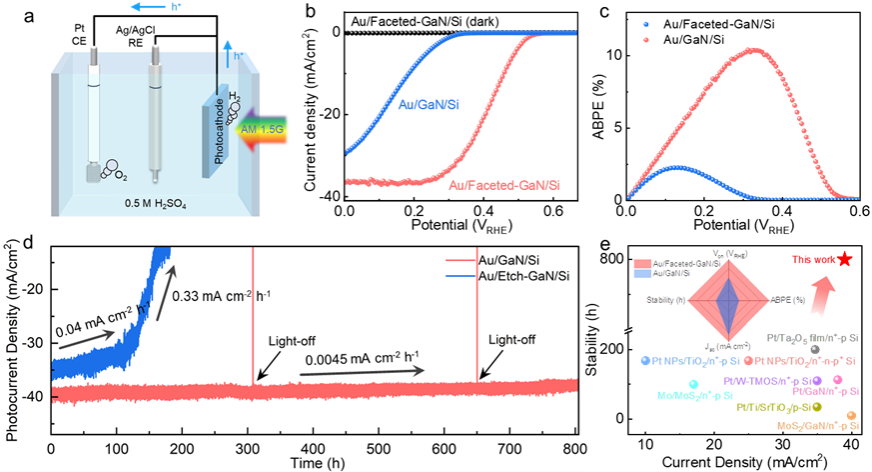

实验数据印证了这一突破性设计的优势:器件在AM1.5 G光照射下获得10.36%的半电池太阳能制氢效率(HC-STH),而且在高电流密度下稳定产氢超过800小时,首次将光电极寿命从“小时级”(传统光电极架构普遍寿命<100小时)推进至“月级”(按日均光照6小时计)。这一显著提升的性能,主要得益于氮化镓(10-1-1)晶面与金纳米颗粒之间的强耦合作用,不仅优化了金纳米颗粒的电子结构,提高了氢吸附自由能,进而增强了析氢反应的催化活性,同时还提高了氮化镓纳米线表面对金纳米颗粒的锚定能力,防止了反应过程中金纳米颗粒的脱落,避免催化活性衰减。

图2.晶圆级新型GaN/Si光电极光电化学制氢活性和稳定性评估

这项研究有效解决了传统三五族化合物半导体(如氮化物等)与助催化剂界面结合弱的共性难题,为改善三五族化合物半导体/助催化剂界面提供了一条简单有效的途径。所提出的晶面-催化剂界面调控策略显著提升了光电极的催化活性和长期稳定性,且可拓展至其他化合物半导体(如InGaN等)及催化反应体系(如二氧化碳还原、氮还原等新兴研究领域),为氮化物半导体在人工光合反应中的广泛应用奠定了基础,有望在能源转换领域发挥重要作用,为全球能源转型和可持续发展提供强有力的技术支持。

此项研究工作得到国家自然科学基金、中国科大“双一流”建设经费等专项经费的资助,也得到中国科大微电子学院、中国科大微纳研究与制造中心,中国科大理化实验中心和国家同步辐射实验室的支持。我校孙海定教授为论文通讯作者,博士生陈炜、汪丹浩博士为论文的共同第一作者。我校熊宇杰教授、龙冉教授、胡伟教授、闫文盛教授和康一教授、左成杰教授、程林教授参与了项目的联合攻关并提供资金支持,墨西哥Solarever公司为项目提供了高效的太阳能电池衬底,刘胜院士为本项目的顺利展开提供了重要设备支撑并全程指导。

评论

文明上网理性发言,请遵守新闻评论服务协议

登录参与评论

0/1000