有机聚合物半导体凭借其结构多样性、电学多功能性和本征机械柔韧性的独特结合,在可穿戴电子、仿生电子和神经形态电子等领域展现出广阔的应用前景。单晶是构筑高性能电子器件以及探索材料结构-性能本征关系的理想平台。但是,聚合物长链有序排列需要克服极大的熵惩,同时涉及复杂的动力学过程。尽管外力诱导有助于提升长链有序排列,但是难以有效调控单链构象。如何平衡单链构象和长链大面积有序排列的热力学和动力学限制,制备高质量有机聚合物半导体单晶薄膜,仍然是一个极具挑战性的科学难题。

针对这些问题,北京大学集成电路学院/集成电路高精尖创新中心贺明研究员团队提出了纳米限域极化诱导(nano-CMDO)通用策略,成功制备了一系列不同类型的有机共轭聚合物单晶薄膜,包括:聚噻吩P3HT、并噻吩均聚物PBTTT、p-型电子供体-受体共聚物DPPT-TT以及n-型电子供体-受体共聚物N2200,解决了有机共轭聚合物单晶薄膜缺乏通用制备方法的难题。所制备的共轭聚合物单晶薄膜表现出超高的能量有序度,最小的Urbach能量仅为25 meV,甚至低于室温的热涨落能量kBT=26 meV,展现出接近理想状态的空间限制电流(SCLC)输运,其中,DPPT-TT单晶薄膜晶体管迁移率达到15.5 cm2V-1s-1,是目前文献报道的最高值,充分展现出共轭聚合物单晶薄膜在先进有机电子器件方面的巨大潜力。

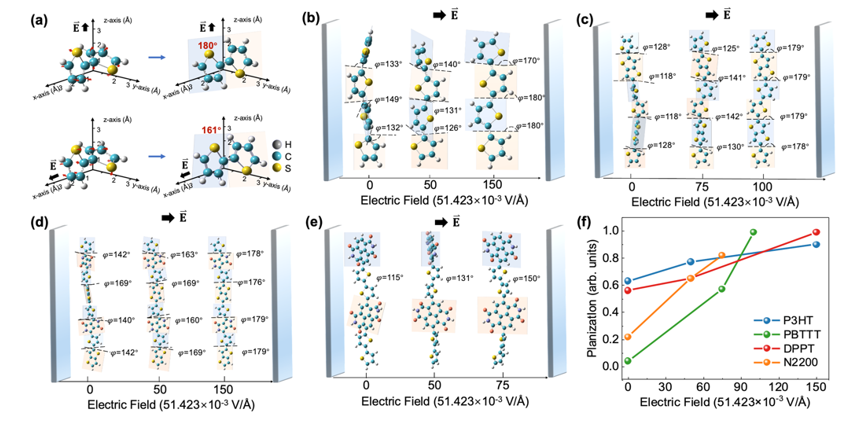

首先,研究团队利用第一性原理计算,以典型共轭聚合物P3HT为例,模拟在基底自组装诱导和取向电场极化诱导双重限域条件下,P3HT分子链克服扭转势能形成平面链结构的动力学过程(图1a-b);进一步仿真结果表明,这种双重限域诱导对于分子结构更加复杂的PBTTT、DPPT-TT和N2000同样有效,具有广泛的通用性(图1c-f)。

图1. 共轭聚合物分子链取向排列动力学仿真。

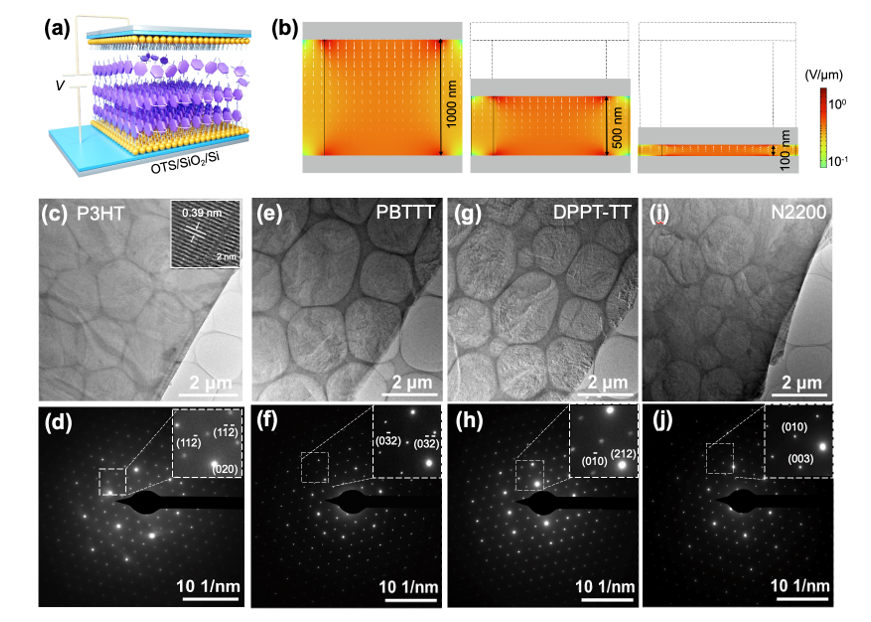

进而,研究团队通过合成高密度十八烷基三氯硅烷(OTS)单分子自组装层修饰基底,利用OTS与共轭聚合物烷基侧链的相互作用,实现基底诱导的共轭聚合物分子链空间垂直取向排列,进而结合电场极化诱导取向,成功制备一系列不同结构的高质量共轭聚合物单晶薄膜(图2),并深入解析其生长机制,实验证明了nano-CMDO方法具有优异的普适性和鲁棒性。

图2. nano-CMDO制备多种典型共轭聚合物单晶薄膜。

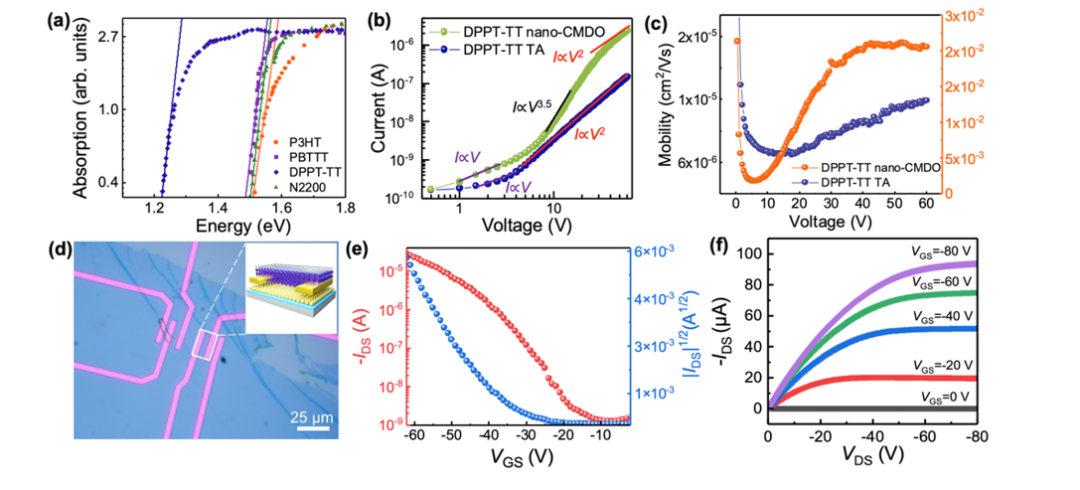

在此基础上,研究团队研究了nano-CMDO制备的共轭聚合物单晶薄膜的电学特性(图3)。光热偏转光谱结果表明,所有共轭聚合物单晶薄膜的Urbach能量均为当前文献报道的最低值,其中N2200单晶薄膜的Urbach能量低至25 meV;此外,共轭聚合物单晶薄膜SCLC器件表现出接近理想状态的电荷输运行为;最后,通过优化有机半导体薄膜场效应晶体管制备工艺,DPPT-TT单晶薄膜的晶体管迁移率达到15.5 cm2V-1s-1,为其在高性能有机电子器件方面的应用奠定了坚实基础。

图3. 共轭聚合物单晶薄膜的电学特性。

相关研究成果以“Molecular-Dipole Oriented Universal Growth of Conjugated Polymers into Semiconducting Single-Crystal Thin Films”为题,发表在《自然-通讯》(Nature Communications, 2025, 16, 1509)。北京大学集成电路学院2020级博士生赵春燕、赖锡林以及中科院化学研究所2022级博士生刘大尉为共同第一作者,北京大学贺明研究员和中国科学院化学所江浪研究员为共同通讯作者。研究工作得到了国家高层次人才特殊支持计划、国家自然科学基金后摩尔重大研究计划、国家重点研发计划、高等学校学科创新引智计划等项目的资助,并得到了微纳电子器件与集成技术全国重点实验室、集成电路高精尖创新中心、国家集成电路产教融合创新平台等基地平台支持。

论文链接:https://www.nature.com/articles/s41467-025-56757-2