1.马斯克回应Grok 3.5进展:还有点粗糙,仍需一周优化

2.阿维塔给博主发律师函:要求公开置顶道歉30天

3.能当船用、螃蟹式行驶?马斯克对Cybertruck的五大承诺全都落空

4.香港科技大学成立人工智能研究院

5.中国科学院半导体塑性加工研究获进展

1.马斯克回应Grok 3.5进展:还有点粗糙,仍需一周优化

5月12日,此前有网友提问“Grok 3.5、GPT-o3 Pro、GTA 6,哪个会最先发布?”,埃隆・马斯克在X上回应称,3.5版本仍存在一些粗糙之处,大约需要一周时间优化。

Grok 3.5是埃隆·马斯克旗下人工智能公司xAI推出的新一代大语言模型,于2025年4月29日官宣。马斯克此前发文称,Grok 3.5是第一个能够准确回答有关火箭发动机或电化学技术问题的人工智能。

值得注意的是,马斯克将在X平台的用户名也更改为“gorklon rust”,体现其对Grok的重视。

2.阿维塔给博主发律师函:要求公开置顶道歉30天

5月12日,阿维塔科技法务部发布律师函,要求博主 “苏黎世贝勒爷” 立即删除不实言论并公开道歉。并在函中提出了两点要求,如不执行将追究法律责任。

以下为律师函内容:

1.请贵方在收到本函当日,立即删除贵方在2025年5月2日-2025年5月10日期间所发布的针对阿维塔12汽车空气动力学的风阻系数测试不实言论的全网(包括但不限于新浪微博、小红书、哔哩哔哩、抖音等)全部文章及视频等内容;

2.就贵方侵犯阿维塔名誉权的行为,诚挚道歉,并将道歉声明在贵方全网(包括但不限于新浪微博、小红书、哔哩哔哩、抖音等)账号上连续置顶三十日,消除给阿维塔造成的负面影响。

5月2日,博主“苏黎世贝勒爷”于2025年5月2日发布视频,称其对阿维塔12进行风洞测试,测得风阻系数为0.28Cd,与官方宣称的0.21Cd存在显著差异,质疑数据真实性。阿维塔法务部次日回应称该结果“完全失实”,强调技术参数以官方发布为准,并删除官网相关宣传数据。

阿维塔法务部官方表示,将提高打击“黑公关”悬赏力度,对于经阿维塔法务部查证属实并得到司法机关认可的关键线索和证据,将给予最高500万人民币奖励。

5月3日,阿维塔宣布,对阿维塔12进行公开测试,以正视听。

5月9日,阿维塔针对近期风阻系数争议,在中国汽车工程研究院股份有限公司风洞实验室对阿维塔12车型进行公开风洞测试直播。此次测试共模拟六种工况,覆盖不同配置与行驶状态下的风阻表现。数据显示,不同工况风阻系数0.217-0.2973。(凤凰网)

3.能当船用、螃蟹式行驶?马斯克对Cybertruck的五大承诺全都落空

马斯克在2019年发布Cybertruck

北京时间5月10日,据《商业内幕》报道,特斯拉电动皮卡Cybertruck已经发布五年了,但是埃隆·马斯克(Elon Musk)此前在这款车上做出的一些重大承诺至今没有实现。

Cybertruck在2019年发布,如今已经发生了很大变化。这款车在2023年11月终于上市,但推出过程颇为波折,经历了多次召回,并在扩大生产规模方面遭遇了早期挑战。

以下是马斯克未兑现的五大承诺:

1.低价格

当马斯克在2019年发布Cybertruck时,他表示起售价为3.99万美元,更高级版本则分别售价4.99万美元、7.7万美元。

但实际情况并非如此。2023年,特斯拉推出了售价12万美元的Foundation系列车型,并表示最便宜的车型售价实际上为60,990美元,将在2025年上市。最近,特斯拉发布了Cybertruck的长续航版本,售价为69,990美元。最昂贵的版本Cyberbeast售价更是达到10万美元左右。

2.长续航

马斯克在2019年曾表示,最先进的三电机版本Cybertruck将具备500英里(约合805公里)的续航能力。这原本会让它成为市面上续航最长的电动汽车之一,但特斯拉并未兑现这一承诺。

Cybertruck

目前,根据特斯拉的宣传,售价69,990美元的长续航版Cybertruck预计续航为350英里,而售价约10万美元的Cyberbeast版本续航仅为301英里。特斯拉此前曾计划推出售价1.6万美元的“续航电池包”,把电池组将安装在车斗中,使车辆的续航里程提升至470英里以上。但是在5月初,特斯拉取消了该产品,并为预订用户退款。

3.Cyberquad

在2019年的Cybertruck发布会最后,马斯克还意外发布了一款特斯拉四轮越野摩托,名为“Cyberquad”。马斯克当时在X称,Cyberquad将是一款双座全地形车(ATV),并将与Cybertruck同步推出。

特斯拉确实推出了一款售价1900美元的儿童版Cyberquad,目前价格已降至1650美元,并曾因安全问题被召回过一次,但全尺寸的Cyberquad至今仍未问世。

4.船功能

马斯克对Cybertruck最引人注目的承诺之一,就是这款皮卡能够在短时间内漂浮,可以当船用。马斯克曾在X表示,Cybertruck将具备足够的防水性能,可以“穿越河流、湖泊,甚至不太汹涌的海域”。

然而,尽管Cybertruck确实配备了“涉水模式”,允许驾驶者在有限时间内通过深达30英寸(约合76厘米)的水域,但它距离真正具备航海能力还相去甚远。

5.螃蟹模式

马斯克2021年曾在X上写道,首批生产的Cybertruck将配备四个电机,每个轮子一个电机,这使得它能够像坦克一样实现360度旋转,并像螃蟹一样斜向行驶。

但这一功能从未走出特斯拉的设计图纸。Cybertruck首席工程师韦斯·莫里尔(Wes Morrill)在4月表示,特斯拉曾试验过这一功能,但未能找到实际应用场景。(凤凰网)

4.香港科技大学成立人工智能研究院

5月9日,香港科技大学9日成立冯诺依曼研究院,通过整合具身智能、生成式人工智能(AI)和先进超级运算等技术,推动跨学科协作,促进新质生产力发展。

该研究院以著名电脑科学家约翰·冯·诺依曼命名,其开创的冯·诺依曼架构,对现在的AI演算法影响深远。

香港特区政府财政司司长陈茂波当日在开幕礼上致辞说,本届特区政府相信AI拥有巨大的潜力,并以通过“AI+”战略将人工智能融入各个行业为目标。他说,冯诺依曼研究院汇聚了多个领域的人才和资源,希望它能成为开辟新的AI应用场景和商业化路径的平台,助力香港创科生态演进与AI技术发展。

该研究院将由港科大计算机科学及工程学系讲座教授、独角兽企业思谋集团创始人贾佳亚领导,致力构建完整的AI生态系统,加强产学研合作。

贾佳亚介绍,研究院将通过整合、协作和资源汇聚,聚焦五大AI关键领域,包括开发新一代多模态AI系统,以处理图像、音频和文本等多样化数据;增强AI逻辑推理能力,建立可信赖的解决方案;开发机器人智能技术,实现模仿人类运动的控制和互动;通过AI驱动的三维理解与生成,创建贴近现实的虚拟生态系统;以及利用大模型改革医疗保健服务,提升治疗效果。

在人才培育方面,该研究院计划培训超过100名博士生,并推出以中学生为对象的“AI探索者:人工智能学校教育计划”,培育新一代AI人才。(新华网)

5.中国科学院半导体塑性加工研究获进展

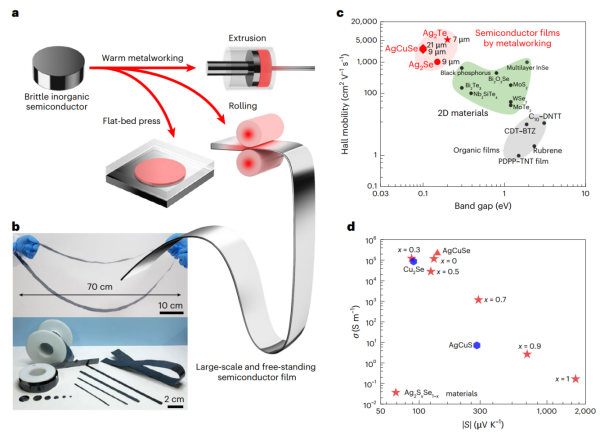

半导体材料因丰富可调的功能特性得到应用,但室温下通常表现为脆性,难以像金属一样进行简单高效的塑性加工,而是广泛依赖一系列高度精细制备和精密加工技术,且成本高、工艺流程复杂。近年来,研究人员陆续发现了一些宏观尺度具有室温塑性的无机半导体材料,为半导体的制造方法提供了新方案。然而,具有室温塑性的半导体材料种类仍极为稀缺,物理性能无法满足半导体行业的应用需求。因此,针对数量与种类庞大的半导体材料开展新颖的塑性加工技术,不仅具有重要的科学研究价值,而且有望变革现有的半导体制备加工工艺。

近期,中国科学院上海硅酸盐研究所与上海交通大学合作,发现一批脆性半导体在500 K以下具有良好塑性变形和加工能力,从而提出运用经典金属“温加工”方法来制备高质量、自支撑、厚度可调的高性能半导体薄膜,并在此基础上研制出高功率密度的热电器件。

温度是诱导塑性形变的重要因素,大部分材料在高温下更易塑性成型。但是,多数半导体和陶瓷等无机非金属材料的“韧脆转变温度”过高,热加工难度大、成本高。该研究发现,一系列典型的窄禁带无机半导体如Cu2Se、Ag2Se、Bi90Sb10可在略高于室温的条件下(400-500 K)进行辊压轧制、平板压、挤压等塑性“温加工”。例如,在420 K下辊轧得到的Ag2Se条带可达0.9米长,对应轧制延伸率达3000%。同时,这些塑性加工后的材料保留了块体优良的物理性能。例如,厚度仅为数微米的Ag2Se、Ag2Te、AgCuSe等辊压膜的迁移率达1000-5000 cm2/Vs,高于多数二维材料和有机薄膜。因此,与溅射、蒸发和化学气相沉积等无机半导体经典制备技术相比,塑性“温加工”方法在制造高质量半导体膜方面具有如下优势:避免了衬底带来的各种限制和额外成本;在微米至毫米范围内自由调控薄膜厚度;薄膜结晶性好、元素分布均匀,较好地继承了块体材料优异可调的物理性能。

塑性“温加工”后的材料表现出丰富的微观组织结构。微结构分析表明,此类材料在略高于室温下发生塑性变形的机制与金属中不同,主要依赖晶粒的重整变形以及晶格的扭转畸变。进一步,根据“易滑移、难解理”的能量耗散原理,研究量化阐释了解理能和滑移能垒随温度的依赖关系,并以两者比值作为经验性的塑性因子,提出了变温塑性模型。该模型可计算与预测无机非金属材料的韧脆转变温度,与实验数据高度吻合。

塑性“温加工”方法获得的高性能自支撑半导体在电子和能源器件方面颇有应用前景。以热电能量转换为例,该研究选取Cu2Se、Ag2Se、Mg3Bi1.5Sb0.49Te0.013种高性能热电材料的辊压薄片,采用表面喷砂粗化和磁控溅射工艺在薄片上下表面构筑功能化金属层,进而经过热电臂切割、转移和一体化集成焊接等工艺,研制了两种面外型薄膜热电器件。其中,器件1#由17对p-Cu2Se与n-Ag2Se组成,填充率27.5%;器件2#由6对p-Cu2Se与n-Mg3Bi1.5Sb0.49Te0.01器件组成,填充率54.5%。得益于热电薄片的高功率因子以及热电臂-电极间的高强低阻界面,两种器件的最大归一化功率密度达到43-54 µW cm-2 K-2,约为先前报道的Ag2S基薄膜热电器件的2倍。

上述工作建立了温度相关的塑性物理模型,在半导体中实现了类似金属的塑性加工工艺,为丰富无机半导体加工制造技术、拓展应用场景提供了支撑。

相关研究成果以Warm Metalworking for Plastic Manufacturing in Brittle Semiconductors为题,发表在《自然-材料》(Nature Materials)上。研究工作得到国家重点研发计划和国家自然科学基金的支持。

无机半导体材料的塑性“温加工”

评论

文明上网理性发言,请遵守新闻评论服务协议

登录参与评论

0/1000